- トップ

- 社会・国際連携

社会・国際連携取組概要

1.アウトリーチ活動

下記研究分野の研究成果を掲載します。

2.シンポジウム・協力など

12月4日(土)午後1時より ORCHIDSシンポジウム(ZOOM)を開催

下記の日程においてシンポジウムを開催いたします。どなたでも参加できます。

下記の日程においてシンポジウムを開催いたします。どなたでも参加できます。

開催日時 令和3年12月4日(土)13:00〜16:00

開催方法 オンライン開催(ZOOM開催)

内容については右の画像をご確認ください。

展示会「Live in Perfect Union」の映像・画像協力

ジャパン・リニューアブル・エナジー株式会社上原氏より、2021年9月18日から26日まで秋田市と能代市のイオンにて開催の展示会 「Live in Perfect Union」(海の環境問題と海洋生物のあり方についてのアート展示)の協力依頼があり、サンゴ礁生物分野のメンバーが映像・画像の提供協力をしました。

「Live in Perfect Union」のCM映像

琉球大学東京オフィスでの講演会

琉球大学の東京オフィスで行われたオープンキャンパスにあわせて、平成30年8月21日に ORCHIDS の研究成果報告会「沖縄の海を究める!:台風とサンゴ礁の不思議探求」を行いました。当日は、プロジェクト概要の説明に続き、海洋応用科学部門(海洋域自然災害分野)と海洋基礎科学部門(サンゴ礁生物分野)から、それぞれ最新の研究成果を発表してもらいました。この発表会には 30名を超える方々が参加していただき、発表後には活発な議論が行われました。なお、発表課題と発表者は以下の通りです。

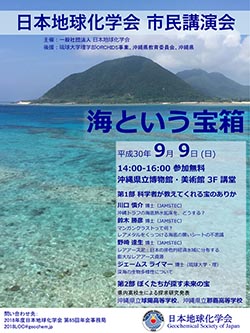

日本地球化学会市民講演会

11年ぶりに日本地球化学会の年会が沖縄で開催されました。ORCHIDS メンバーが大会事務局を務めたこともあり、学術講演発表のみならず、市民講演会にも積極的に参画しました。ここでは 9月9日に沖縄県立博物館・美術館講堂で開催された市民講演会について紹介します。今回は海洋資源に焦点をあてました。というのも、海洋鉱物資源の分野において、現在日本が世界をリードして研究・開発を推進しているからです。沖縄のすぐ西側の海域(沖縄トラフ)にも、活動的な海底熱水鉱床が多数の地点で見つかっており、試掘の段階に入っています。このような情勢から「海という宝箱」をテーマに海洋鉱物資源(海底熱水鉱床・マンガンクラスト・レアアース泥など)について世界の第一線で活躍している若手研究者を招聘し、最新の研究成果を分かりやすく解説してもらいました。海洋域では鉱物資源に加えて生物資源も重要です。「海洋生物の多様性」が陸域の生物多様性に比べて、どこまで解明されているのか、ORCHIDS を代表して琉球大学の生物学者が講演しました。さらに後半では、県内高校生による探求研究発表もありました。生徒にとっては、日頃の探求成果を制限時間内に要領よくまとめて発表する体験をとおして、海洋資源・海洋環境についての理解を深め、将来の進路の参考にもなったと思います。

11年ぶりに日本地球化学会の年会が沖縄で開催されました。ORCHIDS メンバーが大会事務局を務めたこともあり、学術講演発表のみならず、市民講演会にも積極的に参画しました。ここでは 9月9日に沖縄県立博物館・美術館講堂で開催された市民講演会について紹介します。今回は海洋資源に焦点をあてました。というのも、海洋鉱物資源の分野において、現在日本が世界をリードして研究・開発を推進しているからです。沖縄のすぐ西側の海域(沖縄トラフ)にも、活動的な海底熱水鉱床が多数の地点で見つかっており、試掘の段階に入っています。このような情勢から「海という宝箱」をテーマに海洋鉱物資源(海底熱水鉱床・マンガンクラスト・レアアース泥など)について世界の第一線で活躍している若手研究者を招聘し、最新の研究成果を分かりやすく解説してもらいました。海洋域では鉱物資源に加えて生物資源も重要です。「海洋生物の多様性」が陸域の生物多様性に比べて、どこまで解明されているのか、ORCHIDS を代表して琉球大学の生物学者が講演しました。さらに後半では、県内高校生による探求研究発表もありました。生徒にとっては、日頃の探求成果を制限時間内に要領よくまとめて発表する体験をとおして、海洋資源・海洋環境についての理解を深め、将来の進路の参考にもなったと思います。

おきなわマリンサイエンスワークショップの開催

「おきなわマリンサイエンスネットワーク」のもとで、毎年一回、おきなわマリンサイエンスワークショップを開催しています。これは、沖縄において海洋調査・研究を実施している各研究機関の研究情報、成果情報の共有等、連携・協力をすることにより沖縄における海洋資源の開発、海洋産業の発展、海洋環境の保全に関する調査・研究開発に貢献することを目的としています。平成30年度のマリンサイエンスワークショップは沖縄県庁の講堂で開催、令和元年度は沖縄科学技術大学院大学で開催されました。このネットワークに参加している各研究機関の研究活動報告や沖縄県の研究機関での海洋資源管理やサンゴ礁保全再生事業の報告、さらには若手研究者・学生によるポスターセッションなどが行われました。多くの参加者による活発な質疑応答がなされて、沖縄のマリンサイエンスの広がりを感じました。

- 参加会員

- 学校法人沖縄科学技術大学院大学学園

- 国立大学法人琉球大学

- 沖縄県

- 独立行政法人国立高等専門学校機構沖縄工業高等専門学校

- 国立研究開発法人海洋研究開発機構国際海洋環境情報センター(GODAC)

- 国立研究開発法人水産研究・教育開発機構西海区水産研究所亜熱帯研究センター

- 第十一管区海上保安本部

- 沖縄気象台

- 一般財団法人沖縄美ら島財団総合研究センター

- 国立研究開発法人情報通信研究機構沖縄電磁波技術センター

日本サンゴ礁学会第21回大会にて ORCHIDS テーマセッションを開催

2018年11月22(木)から25日(日)まで、ORCHIDS プロジェクト協賛により琉球大学理系複合棟を主会場とした、第21回大会が開催されました。参加者243名(うち沖縄県外からの参加者137名、海外からの参加者14名)を迎えた大会期間中の24日には、テーマセッション「琉球大学高度統合型熱帯海洋科学技術イノベーション創出研究拠点形成事業(ORCHIDS)プロジェクトにおける海洋科学研究の取組み」を開催し、今後のプロジェクト展開に向けて、サンゴ礁に関連した多分野の学会員との連携のきっかけとなるべく、ORCHIDS プロジェクト主要4分野における特色のある研究、産学協働の実践例、プロジェクトでの教育支援例などについての紹介、協働に関する議論をおこないました。

中国海洋大学と教育・研究の交流について意見交換

2019年12月3日、中国海洋大学の一行が大学間交流を視野に入れた今後の教育・研究交流に関する懇談等のために理学部を訪問され、伊澤雅子理学部長とともにORCHIDSメンバーが応対し、しばし懇談の時を持った。中国海洋大学からは、Song Wenhong 教授(国際部長)、Xiu Bin 教授(文学・ジャーナリズム・コミュニケーション学部長)、Qu Jinliang 教授(海洋文化研究所長)が来られ、ORCHIDSからは中村衛教授、新城竜一教授、竹村明洋教授、立原一憲教授、廣瀬裕一教授、Reimer James Davis 准教授が参加した。また、理学部から伊澤理学部長と池田副学部長が出席した。池田教授はORCHIDS運営委員長としても出席した。

中国海洋大学は中国・青島に位置する総合大学で、海洋分野について様々な専門領域を備えた大学である。Wenhong 教授がスライドを用いて中国海洋大学について紹介され、後に出席者間で教育・研究の交流について、意見交換した。互いに個々の専門について知らない者同士ということで、それぞれの研究内容について詳しく情報交換することなどを約し、楽しい語らいの時を終えた。なお、中国海洋大学一行は、理学部の他にも本学人文社会学部と理事を訪問された。(文責 池田 譲)

環東シナ海サテライト学生セッション

(International Workshop on Oceanography and Fisheries Science of the East China Sea Satellite Student Session in Okinawa, Japan)

長崎大学、琉球大学、および東アジア地域の大学が連携して開催している環東シナ海(ECS)シンポジウムに関連する行事として、環東シナ海サテライト学生セッションおよび組織委員会が 2020年1月17日に琉球大学50周年記念館にてもたれた。ORCHIDSから、竹村明洋教授、James Davis Reimer准教授、須田彰一郎教授、今井秀行准教授、立原一憲教授が開催地委員として参加し、学外からは長崎大学、済州大学(韓国)、上海海洋大学(中国)、台湾 大学(台湾)、高雄科技大学(台湾)の教員と学生の参加があった。組織委員会には竹村教授と池田教授が出席し、次回のECSシンポジウムについて、6大学の大学間提携などについて協議した。学生セッションの主題は、近年クローズアップされている海のマイクロプラスチック汚染に関するもので“Understanding of the Current Situation of Microplastic Pollution in the East China Sea”と題して行われた。Reimer准教授による基調講演に続き、学生たちによる活発な講演と討論が行われた。琉球大学の学生たちも英語による素晴らしい講演を行っていた。なお、今回の開催には沖縄県からの補助を受けた。(文責 池田 譲)